さて、相変わらず続くビル・エヴァンス祭り。先日もUSオリジナル盤モノラルの「Sunday at Village Vanguard」を取り上げたばかりだが、今回は私がエヴァンス作品の中で最も愛する一作「Moon Beams」を取り上げたい。久しぶりの聴き比べシリーズである。

今回はUSオリジナル盤モノラルのレコードとアナログプロダクション製のSACDを聴き比べてみた。この取り合わせ、そう、以前実施した「Waltz For Debby」と同じである。

パーソネルとアルバム概要

- Bill Evans (piano)

- Chuck Israels (bass)

- Paul Motian (drums)

リリース:1962年(Riverside Records)\

録音:1962年5月、6月

収録曲

- Re: Person I Knew

- Polka Dots and Moonbeams

- I Fall in Love Too Easily

- Stairway to the Stars

- If You Could See Me Now

- It Might As Well Be Spring

- In Love in Vain

- Very Early

ビル・エヴァンス・トリオ1962年の意義

「MOONBEAMS」は、ビル・エヴァンス・トリオにとって初の本格的なバラード集であり、彼の音楽人生における静謐な章を刻む一枚である。1961年に交通事故で急逝したベーシスト、スコット・ラファロとの深い音楽的結びつきを断ち切られたエヴァンスは、喪失と再生のはざまで新たな歩みを始めることになる。その再出発の象徴ともいえるのが、このアルバムだ。

新たにトリオに加わったチャック・イスラエルは、ラファロとは異なり、支えることに徹しつつも芯のあるベースラインでエヴァンスの繊細な表現を引き立てる。また、ドラムのポール・モチアンはラファロ時代からの継続メンバーとして、変わらぬ空気感と、音楽的な「間」の妙をもたらしている。トリオの音楽はより沈静化し、内省的な空気が濃く漂う。これはジャズというよりも、むしろ室内楽に近い親密な世界だ。

本作はリリース当初、やや地味な存在と見なされがちだったが、今あらためて耳を傾ければ、エヴァンスの感情のひだが丁寧に織り込まれた作品であることがわかる。そこには技巧の誇示ではなく、純粋に「音楽とともにある」という姿勢が一貫している。

レコードとSACD、二つのMOONBEAMS

USオリジナルモノラル盤(Riverside RLP423)

では早速、所有のレコードから見ていこう。

ジャケットは美しい女性の写真。この作品以前は基本ビルの肖像画的な写真を使用していたが、経緯からかこの時代辺りからジャケ写にも多様性が出てくる。

オリジナルのレコード番号はRLP423。この後、リバーサイドがオルフェイムレーベルに移管されてRM9428に規格番号がかわる。

ジャケット裏には安定のエヴァンス・オン・ピアノである。この人、ほんと絵になる男である。

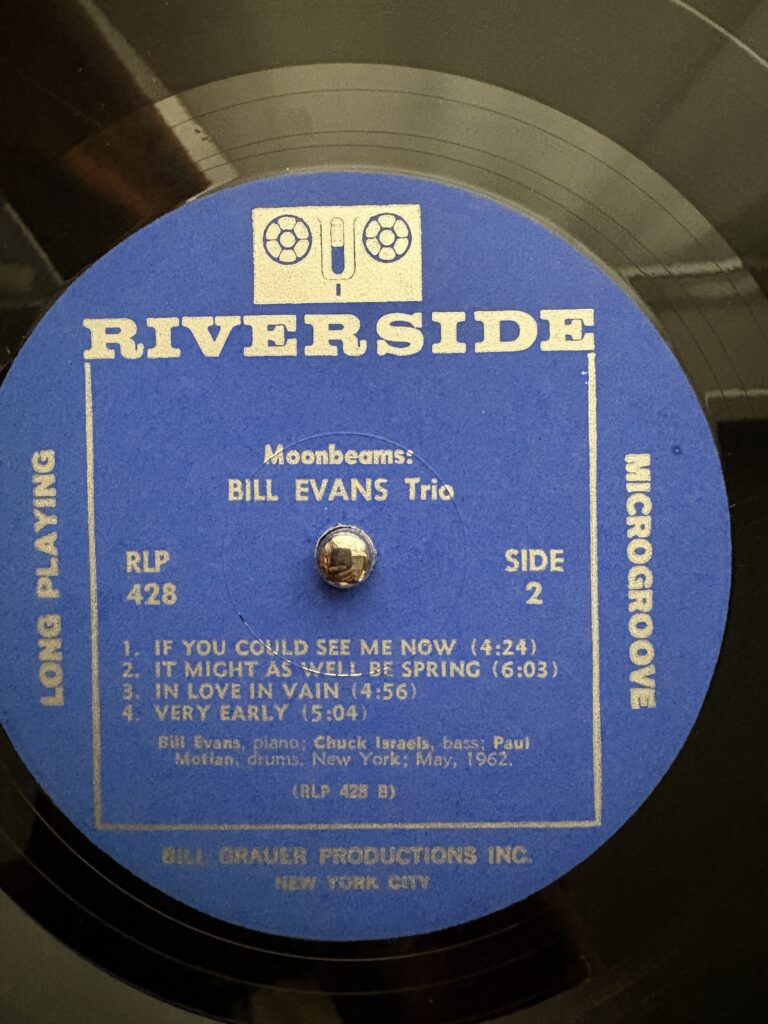

レーベル面も載せておく。

ちなみに購入価格だが、あまり記憶が定かではないのだが5万円しなかったと思う。購入はコロナ禍以前の2018年ごろだった気がする。ちなみに私がよく購入時期をコロナ禍前後で表記するが、それはコロナ禍とレコード版の高騰期が重なるためだ。アナログブームは間違いなくコロナ禍のステイホームで助長された。コロナ禍以前とコロナ禍明けでは価格差が1.5倍ほどになった盤も多い。特にビル・エヴァンスのラファロ在籍以前〜在籍時の作品はこの潮流をモロに受けたといっていい。なにせジャズ界屈指の名盤であるので致し方ないのだが。

さて、音について。

USオリジナルのモノラル盤は、レコードという媒体の持つ力を再認識させてくれる名盤だ。ジャケットを開き、針を落とした瞬間、そこには人工的な加工を感じさせない素朴な音が広がる。そのリアリティの濃度は非常に高く、まるでタイムスリップして、1962年のスタジオに立ち会っているかのような錯覚を抱かせる。

エヴァンスのピアノは鍵盤とハンマーの物理的接触までも想起させる生々しさがある。軽やかさよりも、重さと沈み込みを感じさせるタッチ。空気の密度まで記録されたような音像は、モノラルであることを逆手にとった凝縮感を生んでいる。

チャック・イスラエルのベースは、ミッドレンジに温かみがあり、音程よりも息づかいに近い存在感を放つ。ポール・モチアンのブラシワークは、木製のスティックがヘッドに擦れる摩擦音まで聴こえるような精妙さで、アナログの持つ有機的な情報量に驚かされる。

もちろん、モノラルの音場は狭く、現代のオーディオシステムで聴くと物足りなさを覚えるリスナーもいるだろう。しかし、この密度と親密さは、ステレオでは得がたい魅力だ。まるでエヴァンスが目の前で弾いているような錯覚、音と音の間にある静寂までも味わえる盤である。

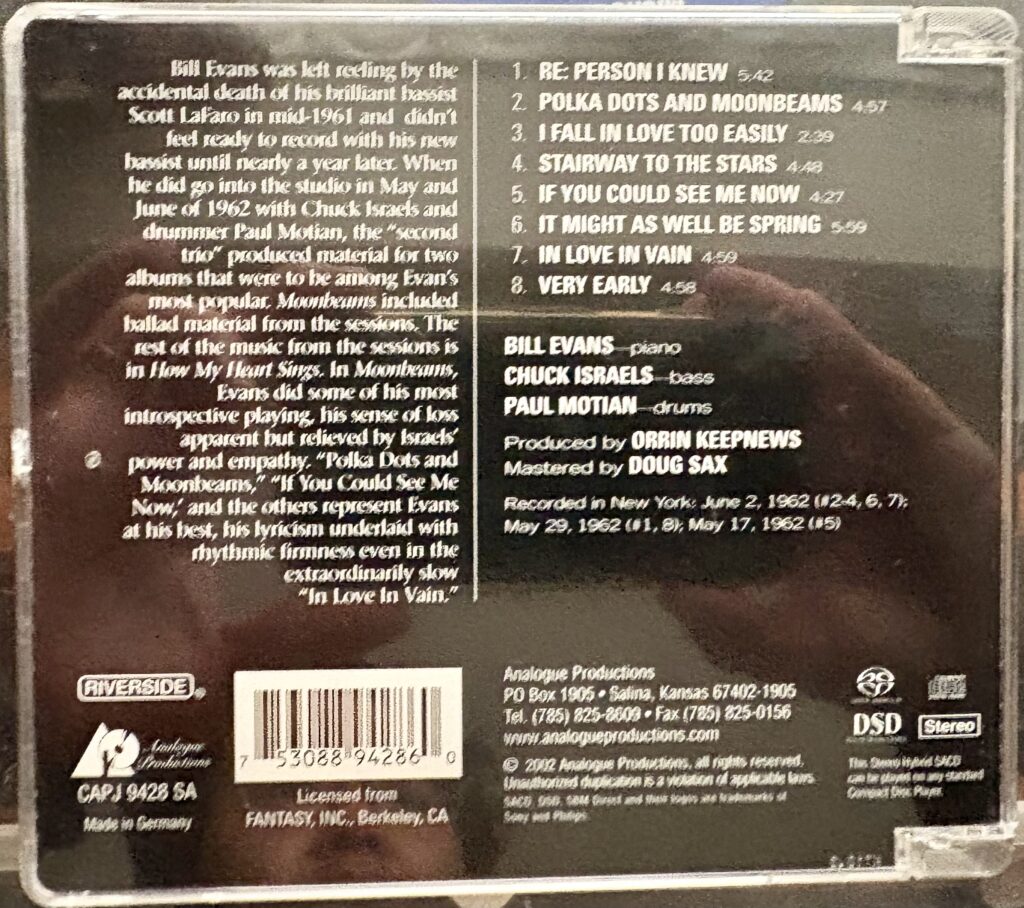

アナログプロダクション SACD(Analogue Productions CAPJ 9428 SA)

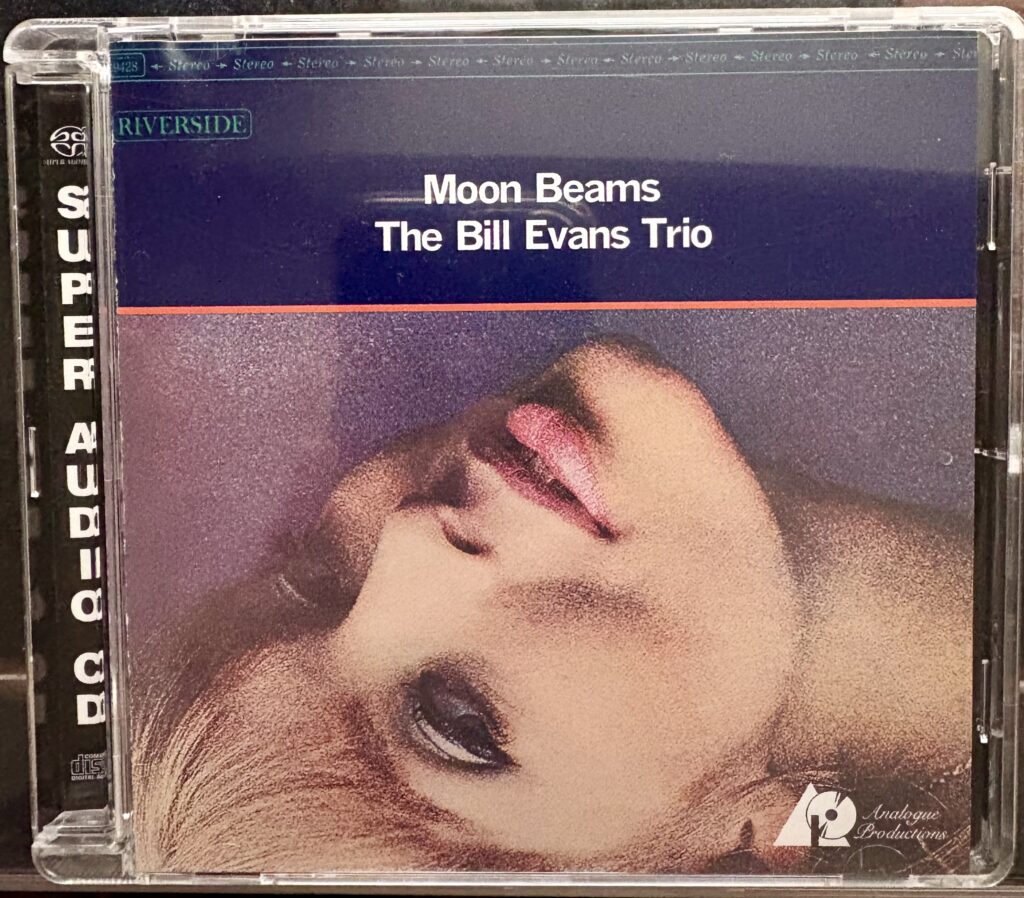

続いてアナログプロダクションを見ていこう。

以前の「Waltz~」同様、高級なジュエルケース(蓋ロック付き)に入っている。

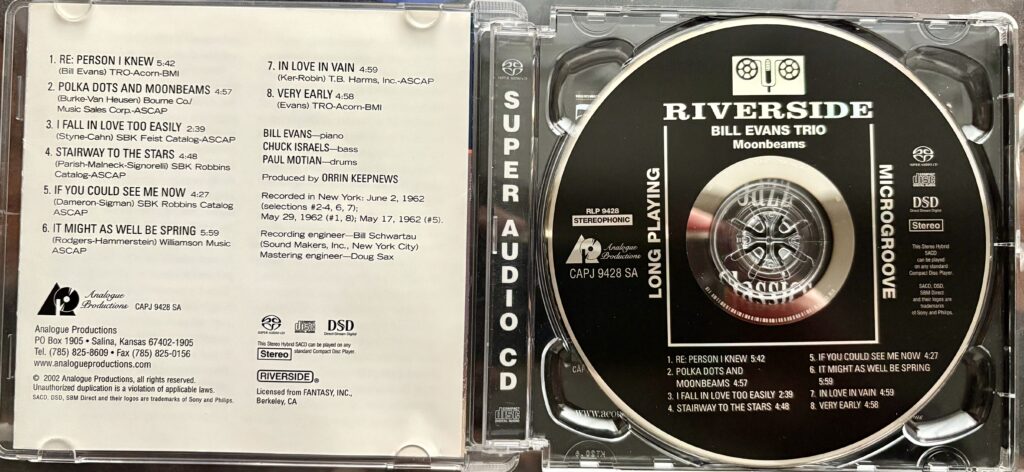

アナログ盤のレーベル面を模したCDデザインとなっている。

購入は4000円ほど、こちらはコロナ禍後の2022年頃に入手したと記憶している。レコードとは違いこちらのCDの値段は安定している。おそらく今でも5000円しないで入手可能だ。

さて音について。

アナログプロダクションのSACDは、現代における最高水準の音源再生を目指したプロダクトであり、その完成度は非常に高い。細部に至るまで丁寧にリマスタリングされており、音の一粒一粒が際立って浮かび上がる。

まず音場の広がりに驚かされる。ステレオによる定位の良さはもちろん、楽器それぞれの空間配置が見えるような感覚がある。エヴァンスのピアノはセンターで明瞭に響き、左右に展開されるイスラエルのベースとモチアンのドラムが、トリオとしての立体感を強調している。

SACDのピアノは、タッチのアタックがやや強調され、音の立ち上がりが明快である分、モノラル盤よりもモダンな印象を受ける。ベースはディープで輪郭が明確、ドラムもシンバルの倍音までくっきりと再現されており、すべての楽器が均等に聴き取れるよう調整されている。

ただし、それが同時に「整いすぎた音」として聴こえる側面もある。偶然性や微妙なノイズまでもが魅力となるジャズにおいて、この完成度は逆説的に「スタジオ感」が勝ってしまう印象も受ける。

推し曲:「Re: Person I Knew」

冒頭を飾る「Re: Person I Knew」は、静かに幕を開けるこのアルバムの中でもひときわ印象的な楽曲であり、ビル・エヴァンスらしい知的で内省的な美学が凝縮された名演だ。

この曲名は、プロデューサーのオリン・キープニュース(Orrin Keepnews)の名前のアナグラムになっていることで有名だが、そうした遊び心を超えて、この曲にはエヴァンスの繊細な心の動きが色濃く刻まれている。モーダルな進行の中で、彼は流れるようにして深く沈むようなフレーズを奏で、聴く者を静謐な内面世界へと誘う。

モノラル盤では、ピアノの粒立ちが柔らかく、ひとつひとつの音がまるで語りかけるように響く。特に中低音域の沈み込みが心地よく、エヴァンスの左手のタッチに込められた感情の重みがリアルに伝わってくる。一方、SACDでは空間の広がりが強調され、ピアノがまるで宙に浮かぶように、クリスタルのような透明感をもって聴こえる。

チャック・イスラエルのベースは、控えめながらもしっかりと音楽の根を張り、ポール・モチアンのドラムはまるで息を呑むような繊細さで空間を彩る。この三者の絶妙な距離感とバランスが、この曲の持つ瞑想的な魅力を引き立てている。

エヴァンス・ファンならずとも、この一曲に込められた深い静けさと抒情に、きっと心を動かされるだろう。

まとめ:どちらを選ぶべきか?

USオリジナル盤モノラルは、ジャズのリアルを体感できる貴重な音源であり、感情と音の密接な結びつきを体感できる唯一無二の媒体である。しかしながら、その入手難易度と価格の高さを考慮すると、万人に推奨するのは難しい。

その点、アナログプロダクションのSACDは、手頃とはいえないまでも比較的現実的な価格で入手可能であり、音質面でも非常に優れた選択肢となる。最新のリマスタリング技術によって、60年以上前の録音がここまで蘇るのかという驚きをもたらしてくれる。音の解像度、楽器の定位、そしてノイズレスな空間。すべてが高水準でまとまっており、「MOONBEAMS」というアルバムに新たな命を吹き込んでいる。

もちろん、究極のジャズ体験を求めるのであれば、オリジナル盤の持つ空気感と時間の堆積に勝るものはない。しかし、これからこの作品に触れようとするリスナーにとって、現時点での最良の選択は、間違いなくアナログプロダクション製SACDである。

精緻さと情緒、現代性とヴィンテージの魅力。そのどちらも知るために、この二つのフォーマットを聴き比べることは、音楽鑑賞における最高の贅沢のひとつである。アナログ盤の素朴な感じは何者にも代えがたい。特にラファロの不幸なエピソードを背負ったあとだと、尚更このアナログの音質が心に染み渡る。とはいえ、価格差10倍となれば話は別だ。現実的な選択肢はSACDであり、その選択は決して間違いないと背中を押させていただいて筆を置きたいと思う。

コメント