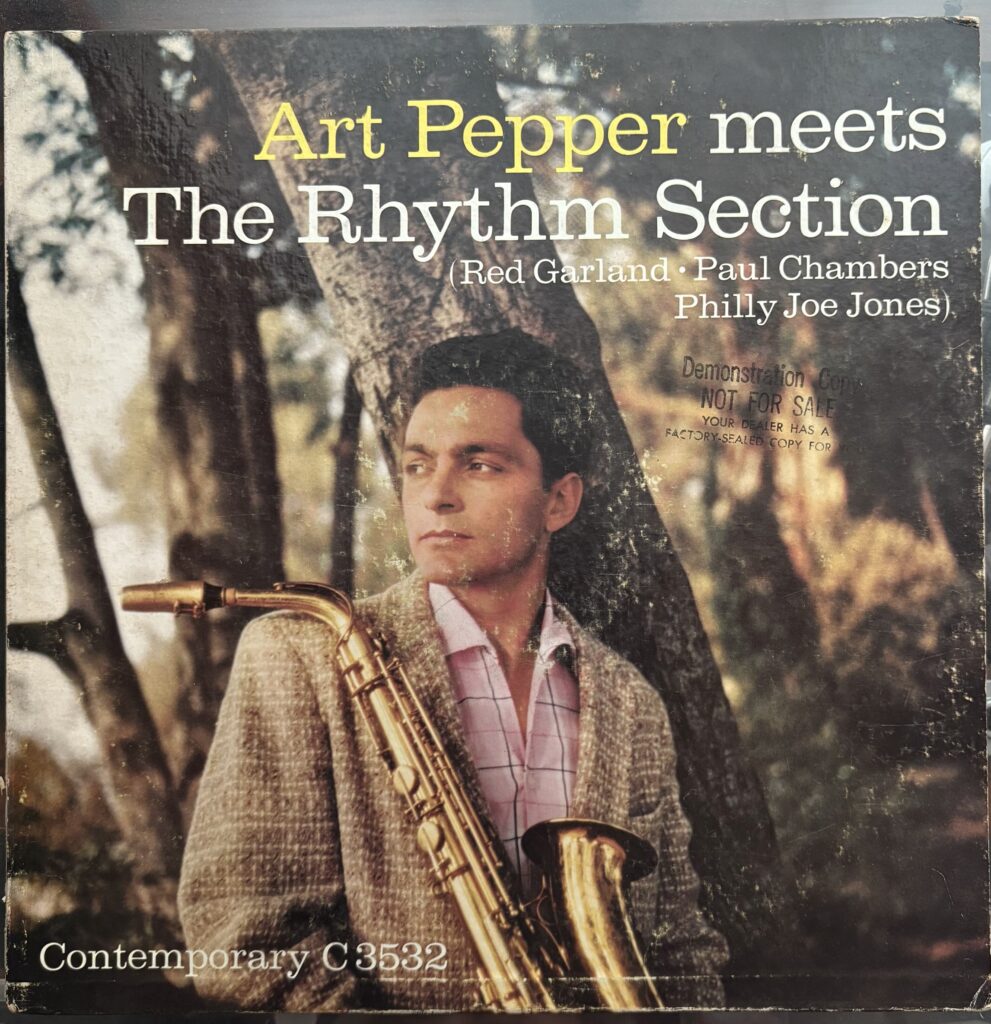

1957年1月19日。アート・ペッパーが薬物依存のリハビリの合間に録音した一枚が、後にジャズ・サックス奏者の頂点を極める作品のひとつとして語り継がれることになる。その名も『Art Pepper Meets The Rhythm Section』。コンテンポラリーレーベルからリリースされたこの作品は、ジャズ史における“奇跡の共演”として今なお語り継がれている。

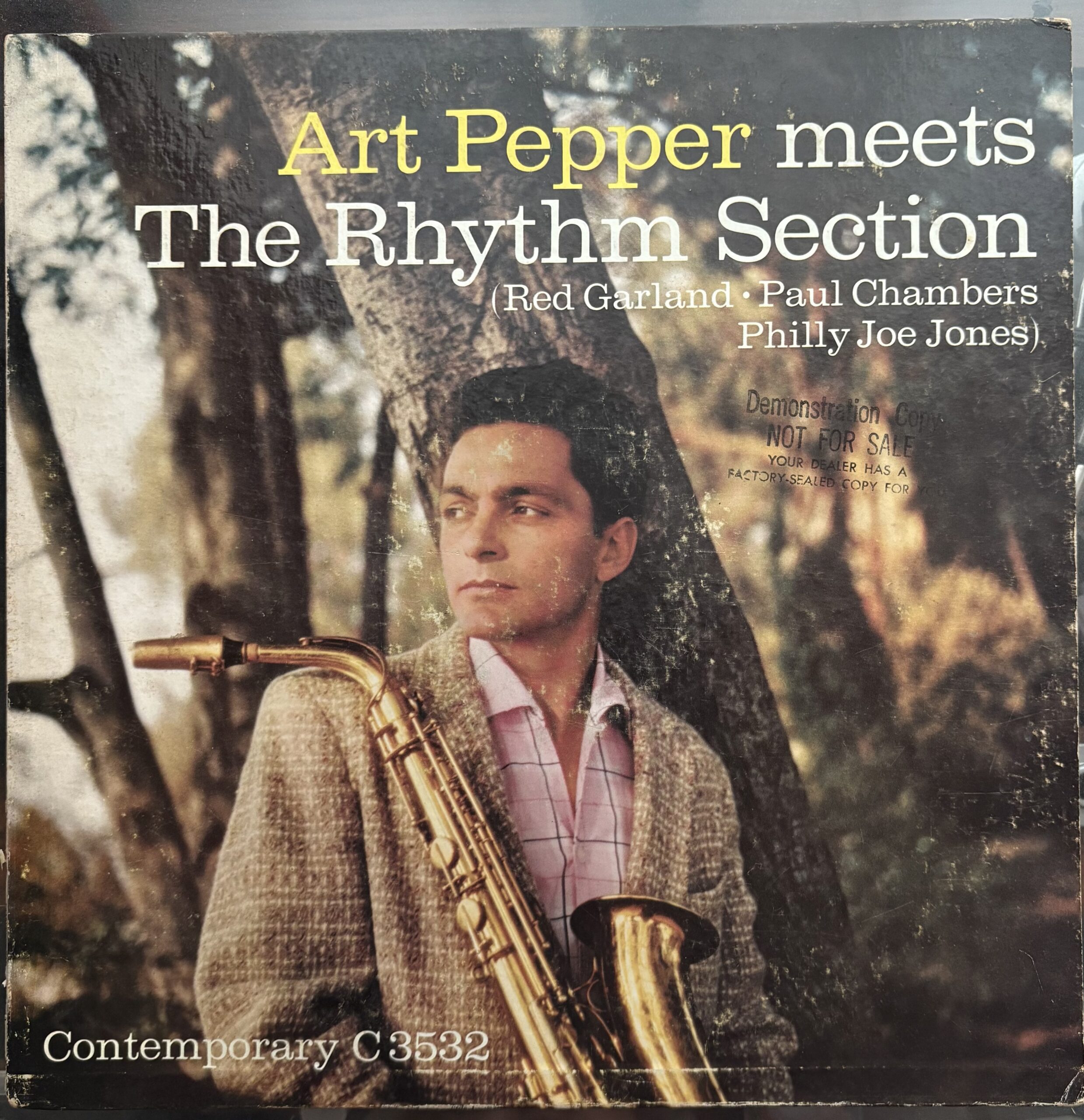

今回取り上げるのは、この名盤の中でもさらに貴重な、USオリジナル盤モノラル仕様のプロモーション盤、いわゆる“サンプル盤”だ。ロックだと非常に高額になるサンプル盤だが、ジャズではそうではない。それも不思議ではあるのだが…オリジナル盤の一線を画すその音質と存在感は、サンプル盤でも無論同様である。

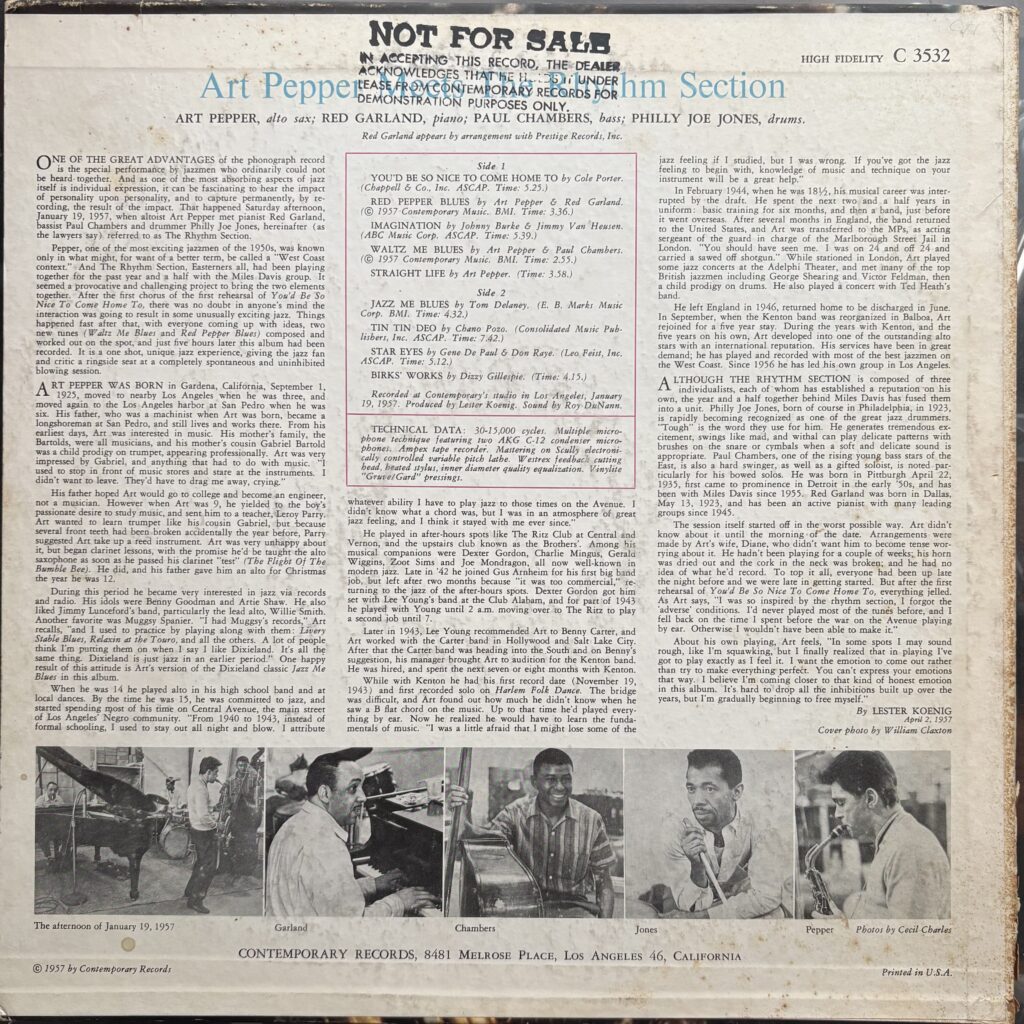

パーソネルと収録曲

- Art Pepper – Alto Saxophone

- Red Garland – Piano

- Paul Chambers – Bass

- Philly Joe Jones – Drums

収録曲は以下の通り:

- You’d Be So Nice to Come Home To

- Red Pepper Blues

- Imagination

- Waltz Me Blues

- Straight Life

- Jazz Me Blues

- Tin Tin Deo

- Star Eyes

- Birks Works

制作の背景——突如決まった伝説の一日

このアルバム制作は、実のところアート・ペッパーにとって“寝耳に水”の出来事だった。ある日突然、プロデューサーのコンテンポラリー・レコードのレスター・ケーニッヒから呼び出され、即席でリズム・セクションと録音することになったのだ。しかも、そのリズム・セクションはあのマイルス・デイヴィス・クインテットの屋台骨を支える3人。録音当日はペッパーの楽器も壊れており、借り物のアルト・サックスで臨んだというから驚きだ。(出典:OJC再発盤ライナーノーツ)

しかし、そんな状況にも関わらず、ペッパーはまるで数ヶ月のツアーを共にしたかのような一体感を見せる。まさに“音楽の奇跡”と呼ぶにふさわしいセッションだった。

USオリジナル・モノラル盤プロモの魔力

ジャケットとレーベルの外観的特徴

それでは私が所有しているオリジナル盤を見ていこう

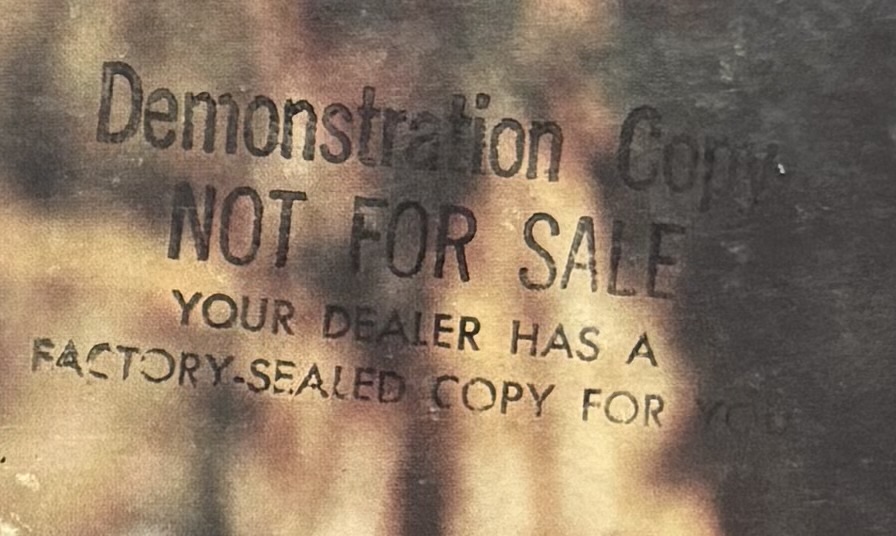

USオリジナル盤のモノラル仕様は、CONTEMPORARY C 3532のカタログナンバーでリリースされた。プロモ盤の特徴として、ジャケット両面およびレーベル面に「Demonstration Copy NOT FOR SALE」のスタンプが容赦なく押されている点だ。

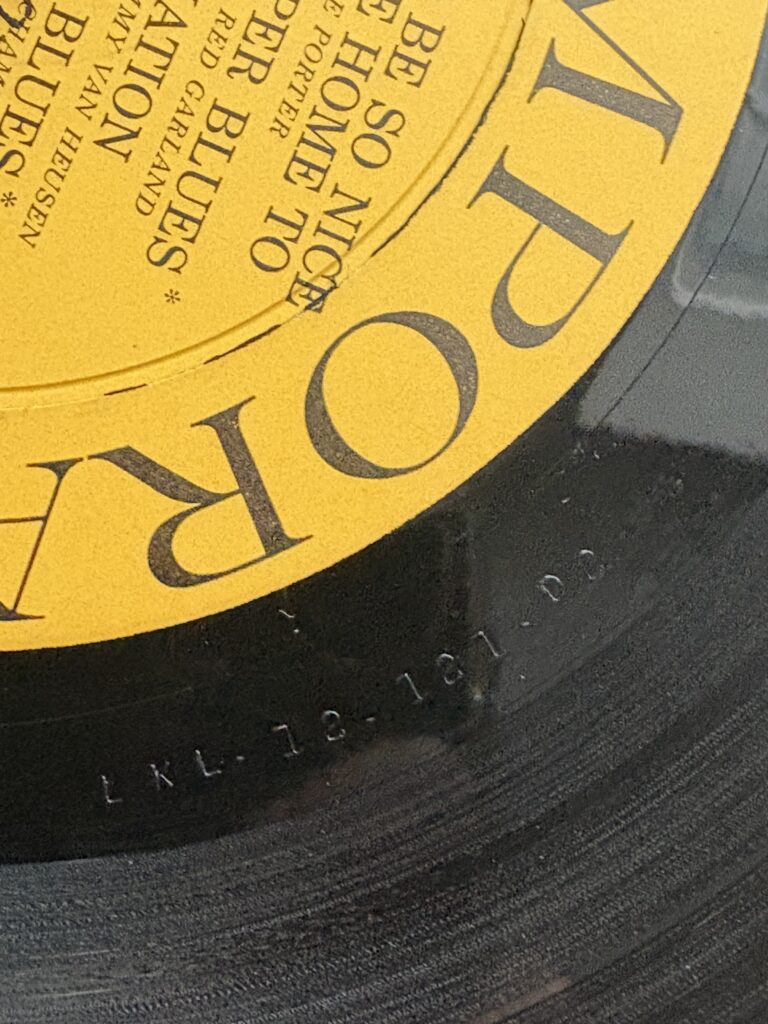

レーベルは黄色ベースに黒文字の“Contemporary Records”ロゴ。裏ジャケットには、青い文字で印刷されたパーソネル表記や曲目リストがあり、それを囲むように赤枠がデザインされている点も初期オリジナル盤の特徴だ。これらの視覚的要素が、後年の再発盤やステレオ盤とは明確に異なっている。

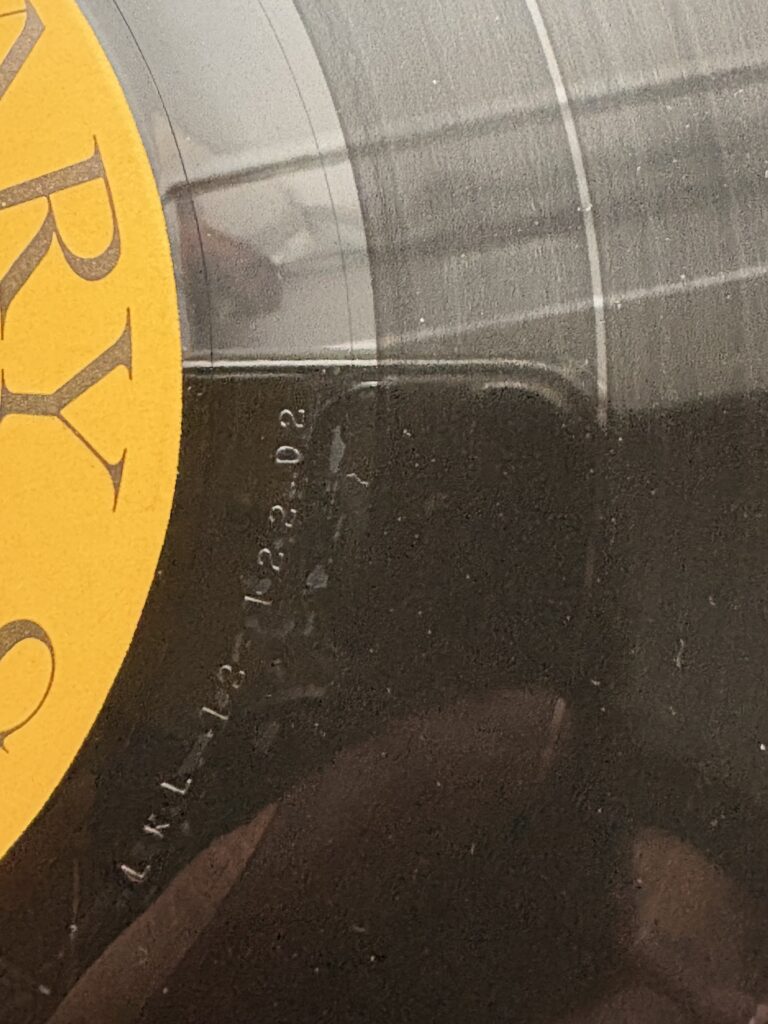

マトリクスは両面D2である。

ステレオ盤との違い——音の“重心”と“芯”

このアルバムには後年リリースされたステレオ盤も存在するが、モノラル盤とは聴感上の印象が大きく異なる。ちなみに、実はステレオ盤オリジナルも所有しているが、それについては後日別の記事で紹介したい。ステレオ盤では左右に音像が広がり、楽器の配置が明確になることで臨場感が増す一方、全体のエネルギーが分散される傾向がある。

対してモノラル盤では、各楽器が一点に集中して鳴ることで、演奏の“芯”が太く、特に中域の密度と押し出しが際立つ。ペッパーのアルトは空間を包み込むのではなく、まるで身体の奥に直接響くようなダイレクトさがある。これはステレオ盤では得難い感覚であり、特にジャズの熱量やグルーヴを求めるリスナーには堪らない。

また、ステレオ盤では録音ブースの響きやルームアンビエンスが前面に出やすく、結果として演奏の輪郭がやや丸く感じられることもある。だがこのモノラル・プロモ盤では、ペッパーのブレスやジョーンズのブラシワークまでがクリアに捉えられ、まるで演奏現場に立ち会っているかのような臨場感を味わえる。通常盤との最大の違いは、その鮮烈な音の輪郭と音像定位の深さにある。聴く者をジャケットの写真のような一室へと引き込むような、現実離れした臨場感だ。

モノラル音質の醍醐味——中域の熱、そして生々しさ

このプロモ盤を針を落とした瞬間から、音の密度が違うことに気づく。ペッパーのアルトが、ただ空間に鳴り響くのではなく、まるで耳元で囁くように、あるいは胸の奥に飛び込んでくるような感覚。特に中域の粘りと膨らみが素晴らしく、モノラルであることが逆に音の重心を一つに集中させ、演奏のエネルギーが一本の線となって貫いてくる。加えて、モノラル盤特有の音圧——スピーカーから飛び出してくるような押しの強さ——が全体にみなぎっており、音のひとつひとつに“質量”があるように感じられる。この力強さこそ、モノラル再生の最大の醍醐味のひとつだ。

レッド・ガーランドのピアノのタッチは明快で、余韻が濁らずに抜けていく。ポール・チェンバースのベースはまるで弓で弾かれたかのような深みがあり、フィリー・ジョー・ジョーンズのスネアがドライに、しかし滑らかに空間を切り裂く。これがオリジナルの、しかもプロモ盤ならではの迫真のサウンドなのだ。

一曲を選ぶなら「You’d Be So Nice to Come Home To」

本作の冒頭を飾るこの曲は、ペッパーの名演の中でも屈指の出来栄えだ。イントロのガーランドのピアノに導かれ、ペッパーのアルトがふわりと入ってくる瞬間、その音色は甘さと切なさが入り混じったような表情を見せる。まるで恋人に再会する瞬間のような心の高鳴りと、わずかな不安が同居している。

サックスがメロディをなぞるのではなく、“語る”のだ。この曲におけるペッパーの語り口は、まさに彼の人生そのものを映し出すようで、哀愁と抒情が入り混じった音の絵画となっている。

まとめ—オリジナル盤の真価を味わう

『Art Pepper Meets The Rhythm Section』のUSモノラル・プロモ盤は、単なるコレクターズ・アイテムにとどまらず、オリジナル盤の力強さと濃密な音世界を体感するには最適な一枚である。この一枚を聴くことは、1957年1月19日という奇跡の一日に立ち会うことでもある。

音楽を“感じる”とはどういうことか、その問いに明確な答えを示してくれるこのレコード。モノラルだからこそ伝わる熱量と集中、そしてペッパーという人間の魂。それらすべてが詰まったこの盤は、聴く者の人生に深く刻まれることだろう。

コメント