ブログではロックやジャズを中心としたレコードのレビューを載せているが、実は日常的によく聞いているのはクラシックだったりする。以前も「ロック好きにおすすめするクラシック」なんて特集をやっていた。

クラシックにはそこまで詳しくはないので、なんとなく気になったCDを中古店で見つけては買い、気が向いたときにプレーヤーにかけるという、他ジャンルに比べるとかなり雑な聞き方をしている。今日はそんな日常行為の中で「お、これは!」と思う作品があったので紹介したい。

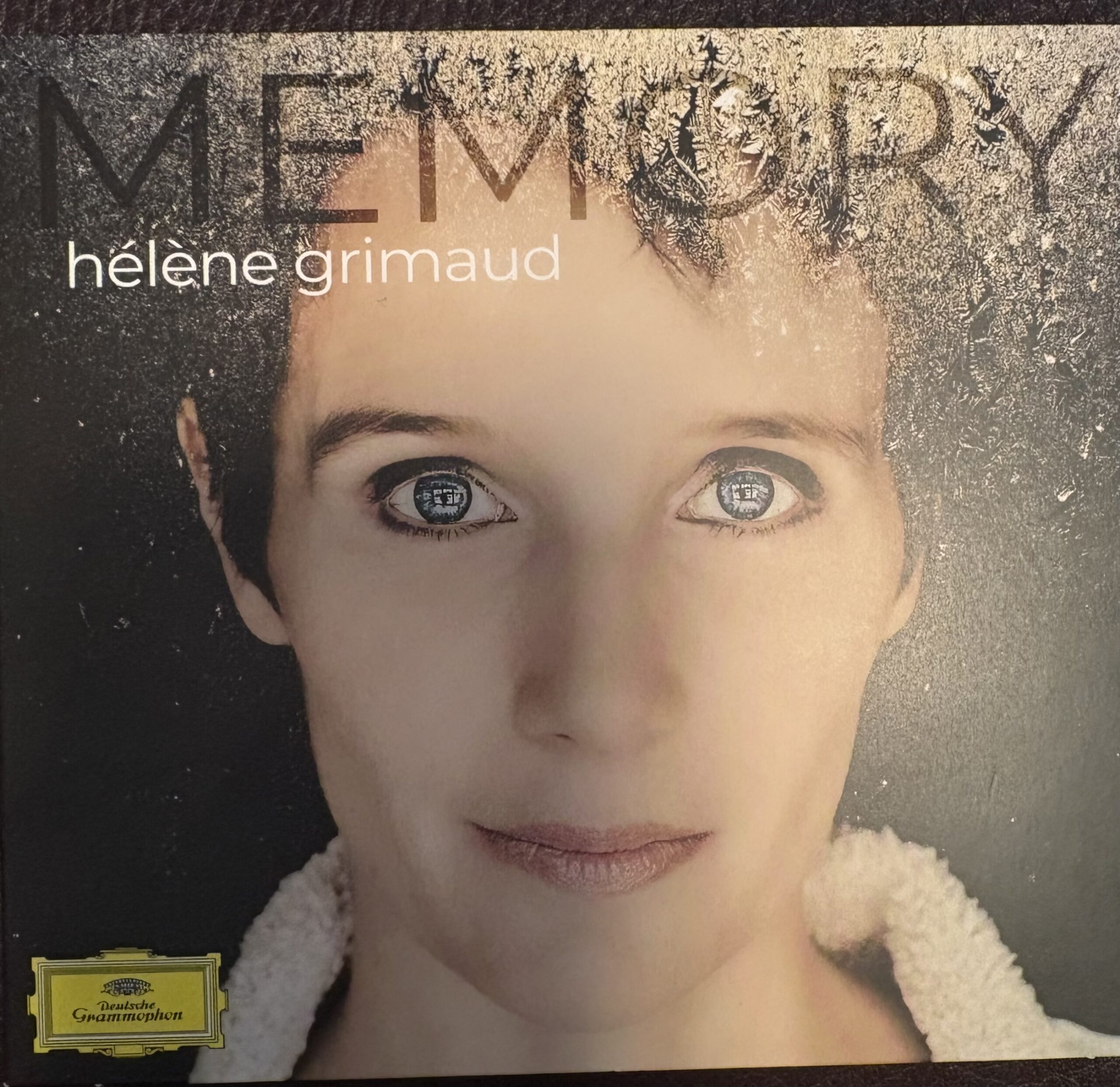

エレーヌ・グリモーのアルバム「メモリー」である。

ふとしたきっかけでCDラックから取り出したアルバムが、これほどまでに深く心を震わせるものだったとは。何かBGM代わりにと思い、さほど期待せずに再生ボタンを押した。だが、1曲目のシルヴェストロフのバガテルが静かに鳴り始めた瞬間、その空間の空気が変わった気がした。音はごく控えめでありながら、不可思議な引力をもって耳と心を引き寄せてくる。

ピアニスト、エレーヌ・グリモーのアルバム『MEMORY』は、2018年9月7日にドイツ・グラモフォンよりリリースされた作品だ。ジャケットの凛とした佇まいと、シンプルなタイトル。その控えめな装丁とミニマルな美意識からは想像できないほど、そこに広がっていたのは濃密で豊潤な音楽世界だった。どこか内面を映す鏡のようでもあり、時に遠い記憶の風景を呼び起こすようでもある。その一音一音に、まるで物語が宿っているようだった。何気なく始まったその夜は、結果的に深い音楽体験へと変わっていったのだった。

エレーヌ・グリモーとは何者か?

1969年、フランスのエクス=アン=プロヴァンス生まれのピアニスト。10代でパリ音楽院を卒業し、若くして国際的な舞台に登場した才女である。だがその音楽性は、単なる技巧派という枠に収まらず、鋭敏な感性と霊的とも言える集中力をもって、ピアノという楽器を通じて人間の内面を深く掘り下げる稀有な表現者だ。

彼女の演奏は、たとえばシューマンの『クライスレリアーナ』やブラームスの『ピアノ協奏曲第1番』、ベートーヴェン晩年のソナタ群でも高く評価されており、そのアプローチは常に哲学的で、詩的ですらある。ソロ作品のほか、クラウディオ・アバドやアンドレ・プレヴィンらと共演した協奏曲録音も多く、いずれも作品の本質に迫る解釈で聴き手を魅了してきた。

また、音楽以外にも動物保護活動、特にオオカミの保護に情熱を注いでおり、米国に設立した「Wolf Conservation Center(WCC)」の共同設立者としても知られている。その活動は音楽における自然観とも通じるものであり、グリモーという人物のスケールの大きさ、そして探究心の深さを物語っている。

『MEMORY』というコンセプト

このアルバムは、クラシック音楽の中でも特に“記憶”や“内省”といったテーマに通じる作品を集めた小品集となっている。グリモー自身が語っているように、この作品群はあくまで静寂の中で向き合うべき音楽ばかり。耳に心地よいだけでなく、聴く者の心の奥底へと語りかけてくるような、そんな親密さを湛えている。

実際、インタビューでも彼女はこう語っている。「このアルバムの音楽は、記憶の深層にある感情を呼び覚ますものばかり。演奏という行為自体が、その記憶に耳を傾ける行為なのです(引用元:Deutsche Grammophon公式インタビュー, 2018)」。さらに、グリモーはこの選曲について「それぞれの作品が、感情の異なる層を掘り下げ、聴く者自身の記憶を引き出すように構成されている」と述べている(引用元:BBC Music Magazine, 2018年10月号)。

このように『MEMORY』は、単なる小品集ではなく、音楽を通して“記憶の旅”を誘うような構造を持った、極めてパーソナルなアルバムなのだ。

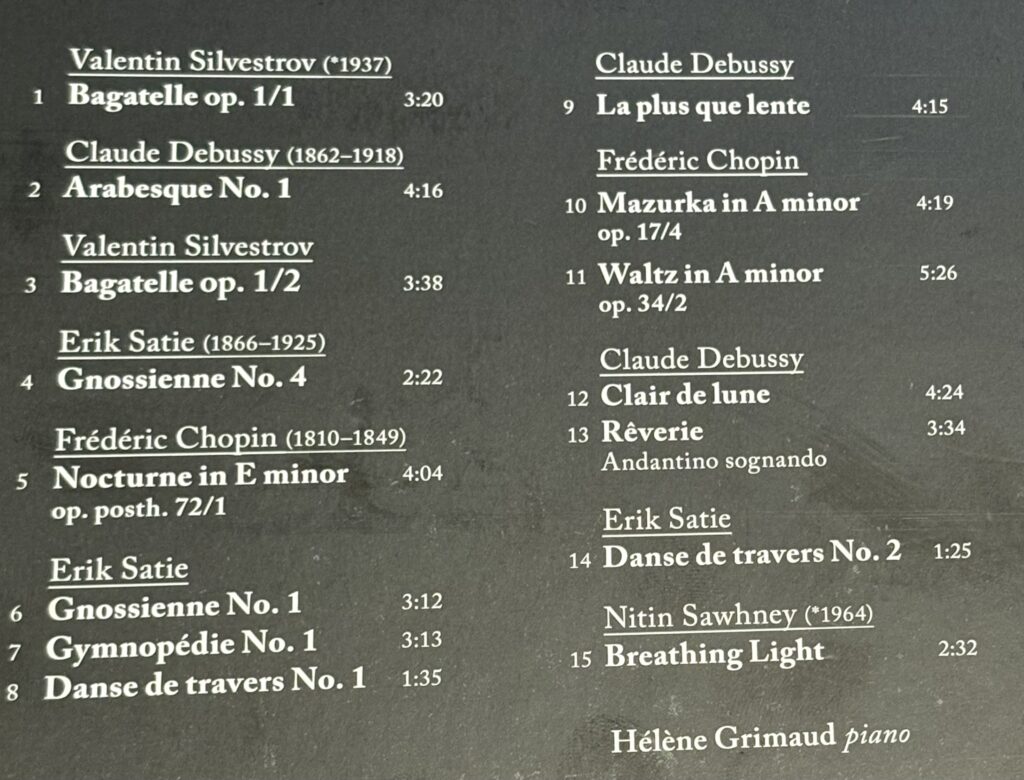

収録曲とパーソネル

演奏:エレーヌ・グリモー(ピアノ)

曲名を文字打ちするのが非常に大変なのがクラシック・・・ということで、収録曲は写真でご勘弁いただきたい。

これらの作品はおそらく、曲名を知らなくてもみな一度はどこかで耳にしたことがある曲だ。どれも短く、儚い印象を残す。だが、だからこそその一音一音の意味が重く、グリモーのタッチの美しさと感性の鋭さが際立つ。

感性を研ぎ澄ます響き

静謐な表現力

グリモーの演奏は、力強さよりもむしろ繊細さと呼吸のような自然さに特徴がある。冒頭のシルヴェストロフのバガテルからして、その柔らかなタッチと間合いの妙に引き込まれる。どこか夢の中にいるような、あるいは幼少期の曖昧な記憶がふと甦るような、そんな時間の流れを感じさせる。

ショパンやドビュッシーといった馴染み深い作曲家の作品ですら、彼女の手にかかると新しい側面が見えてくる。特にドビュッシーの「アラベスク第1番」は、一般的には流麗さが前面に出るが、グリモーの演奏ではむしろ陰影が深く、音と音のあいだの余韻が印象的だ。

イチオシの一曲:ショパン「夜想曲 嬰ハ短調(遺作)」

このアルバムの中でも特に心に残るのが、ショパンの「夜想曲 嬰ハ短調(遺作)」だ。一般には甘美で感傷的に演奏されがちなこの作品を、グリモーは非常に静かで内省的なアプローチで描いている。

とりわけ中間部における右手のメロディーは、単なる美しさ以上に深い“問いかけ”を感じさせる。音の粒が一つひとつ丁寧に磨かれており、そこに彼女の哲学的な演奏観が浮かび上がる。虚飾を排した演奏の中に、人間の孤独や祈りが確かに息づいている。

この一曲にこそ、『MEMORY』というアルバム全体に流れる“静けさの中の情熱”が凝縮されているように思う。

まとめ

『MEMORY』は、単なるピアノ小品集ではない。収録順、曲間の間合い、音の響きすべてがひとつのコンセプトに貫かれており、まさに“アルバム”としての統一感がある。グリモーの表現は、技巧や派手さとは無縁のところで勝負しているが、それが逆に聴き手にとっての深い体験となる。

何気なく手に取ったこのCDが、これほどまでに豊かな時間を与えてくれるとは思いもしなかった。クラシック音楽に馴染みがなくとも、心を静かにしたいとき、この『MEMORY』はきっと、あなたの傍にそっと寄り添ってくれるだろう。

特におすすめしたいのは、日々の忙しさに疲れたときや、夜の静かなひとときに耳を傾けるシチュエーション。照明を落とし、少しぬるめの紅茶を傍らに置いて、ただ音に身をゆだねてみてほしい。そこには、自己との対話、過去との再会、そして未来への祈りすら感じさせる音楽が静かに流れている。

クラシックの入門としても、長年の愛好家にも、そしてピアノ音楽の静けさを再確認したい全ての人へ――『MEMORY』は、現代に生きる私たちにとっての“記憶の庭”となるだろう。

コメント