1969年、ロック史において極めて重要な年にリリースされたレッド・ツェッペリンのセカンド・アルバム『Led Zeppelin II』は、バンドの名声を不動のものとした決定的な作品である。本稿では、UKオリジナル盤レコードの試聴体験を通して、その音質的な特徴や魅力を徹底的に掘り下げていく。また、比較対象として所有しているUSオリジナル盤、通称「RLラウドカット盤」にも軽く触れながら、本日はUK盤に焦点を絞って記述する。初期ツェッペリンの録音芸術とアナログ盤の真価を知るうえで、この一枚がいかに価値のある存在かを論じていきたい。

なお、ファーストアルバムについてはターコイズ盤×UK修正マト1×USオリジナルマトA/Aの三つ巴比較という企画も過去実施しているのでそちらもご参照いただきたい。

本作の概要

発売日と背景

『Led Zeppelin II』は、1969年10月22日にアメリカで、そして10月31日にイギリスでリリースされた。前作『Led Zeppelin』からわずか10か月という驚異的なスピードで制作された本作だが、その短期間で作られたとは信じ難いほど完成度が高く、まさにロック史に残る名盤である。

当時のレッド・ツェッペリンは、すでに単なる新興バンドの域を超え、世界中の観客を魅了するライブ・バンドとしての地位を確立しつつあった。ツアーの合間を縫って各地のスタジオで録音された音源を、ギタリスト兼プロデューサーであるジミー・ペイジが中心となって集約。エディ・クレイマーの優れたエンジニアリングにより、断片的な録音がひとつの統一感あるアルバムへと昇華された。

パーソネル

- ロバート・プラント(ヴォーカル)

- ジミー・ペイジ(ギター、プロデュース)

- ジョン・ポール・ジョーンズ(ベース、キーボード)

- ジョン・ボーナム(ドラムス)

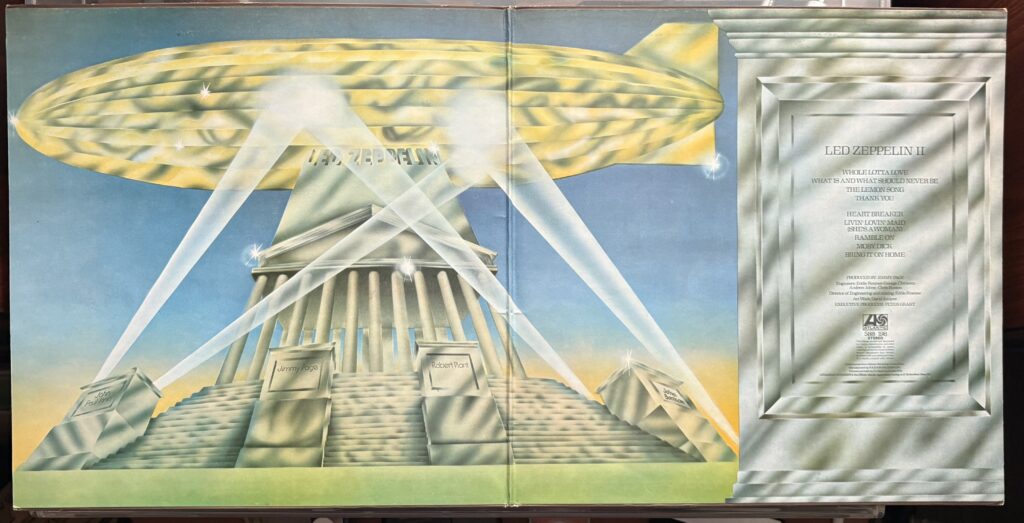

収録曲

- Whole Lotta Love

- What Is and What Should Never Be

- The Lemon Song

- Thank You

- Heartbreaker

- Living Loving Maid (She’s Just a Woman)

- Ramble On

- Moby Dick

- Bring It On Home

UKオリジナル盤の特徴(ラベル・曲目表記)

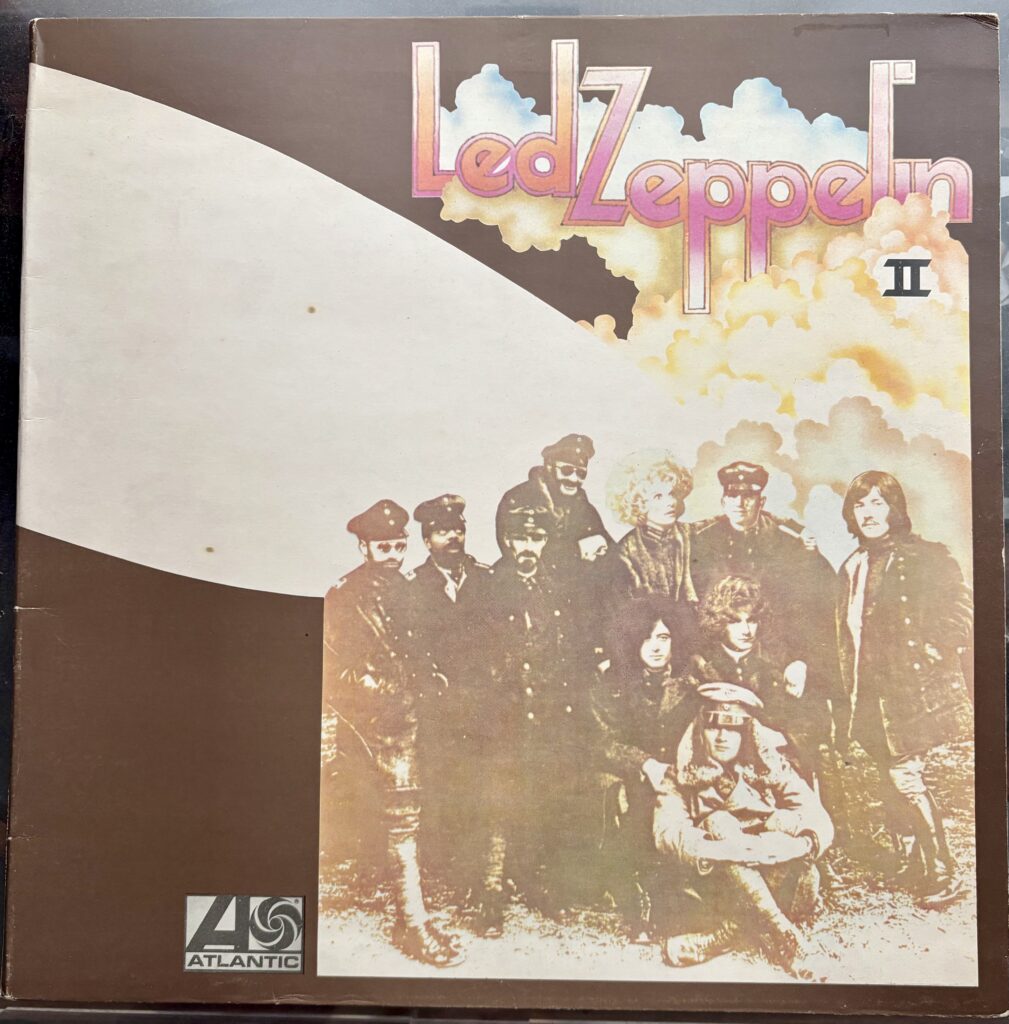

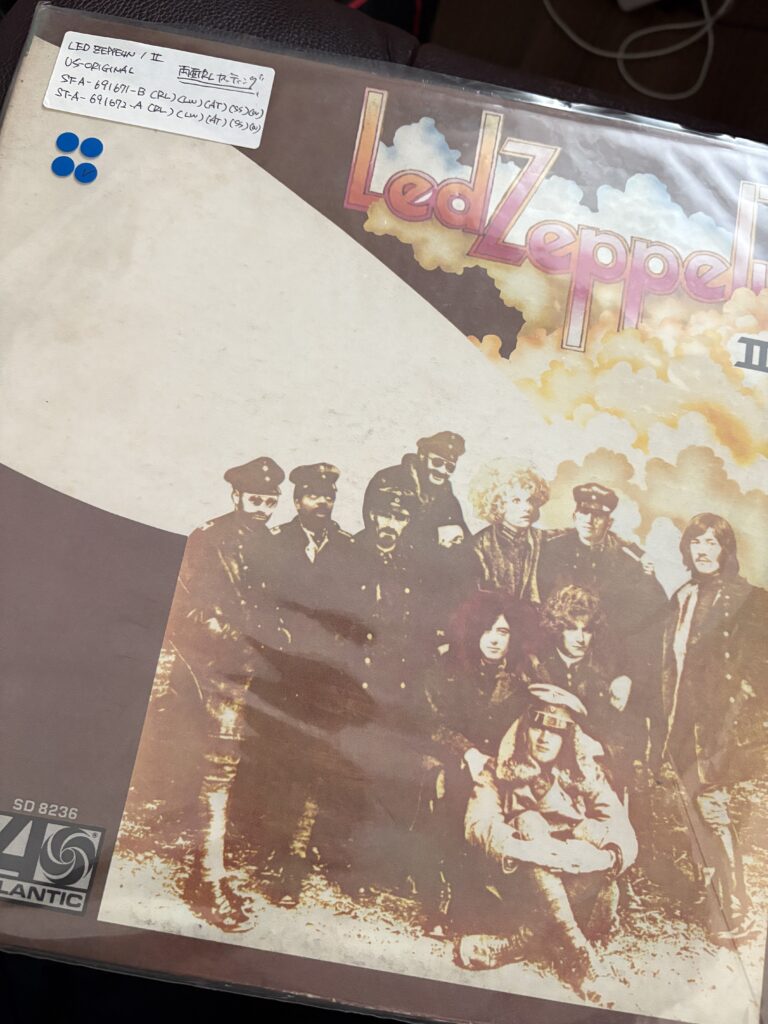

それでは私の所有盤を見ていこう。まずはジャケット。

ジャケットは誰も知るこれだ。ゲートーフォールド式になっており、内側は見開きでのアートワークとなる。

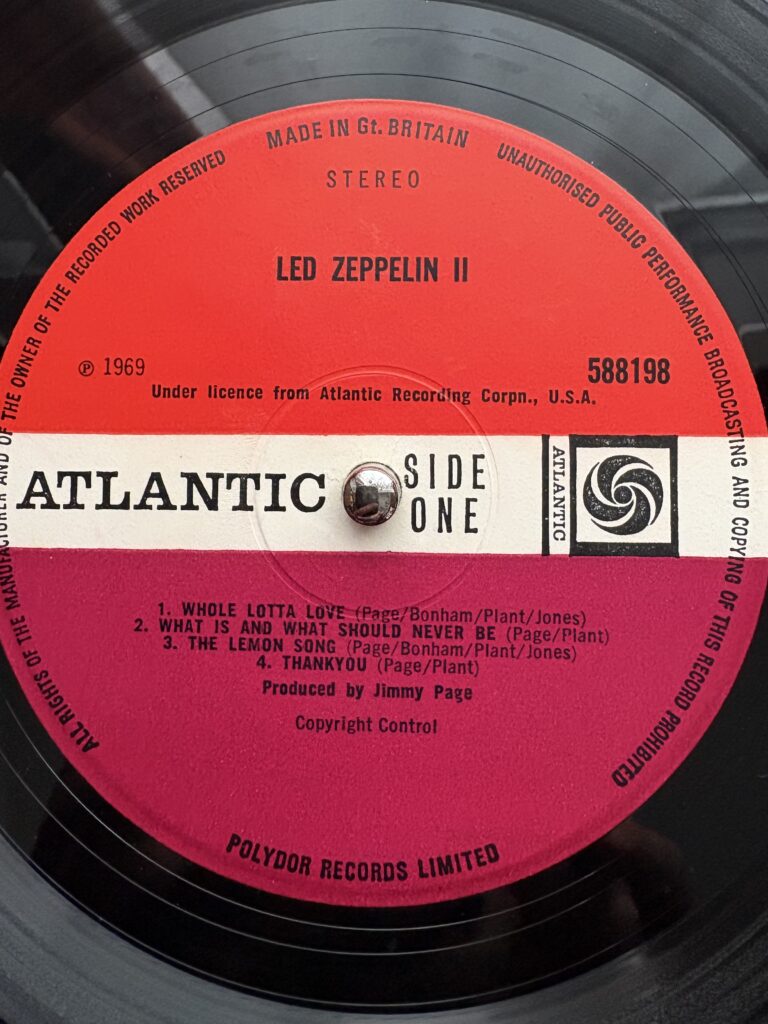

と、ここまでは普通なのだが、この作品のUKオリジナル盤判別についてはレーベル面がややこしいのだ。

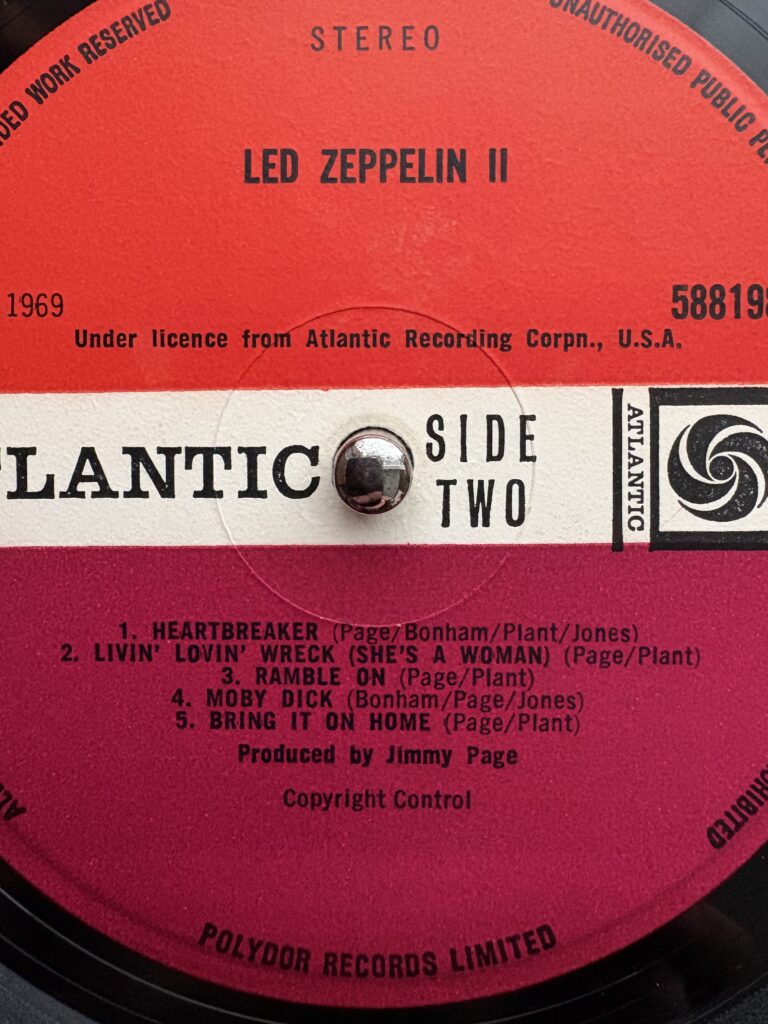

UKオリジナル盤『Led Zeppelin II』には、複数のラベル表記のバリエーションが存在しており、その違いが好事家の間で注目されている。最初期プレスでは、ラベルにクレジットされた「Wreck」という語が全て大文字の「WRECK」と表記されており、これは英アトランティックレーベルの初期仕様に共通する典型的なパターンである。のちにこの表記は「Wreck」と小文字混じりの形へ変更され、さらに一部の後期プレスでは「MAID」や「MAIDEN」といった表記へと移行していく。これらの変遷は盤の製造時期を見極めるうえで貴重な情報であり、特に「WRECK」表記はUK盤の真の初回プレスを識別する際の重要な判断材料とされている。

さらに興味深いのは、収録曲「Lemon Song」が一部の初期ラベルでは「Killing Floor」と誤表記されているケースがあることだ。これはオリジナルがハウリン・ウルフの同名楽曲をベースにしているためとされるが、正式なクレジットではないことから、後のプレスでは修正された。この誤表記ラベルは極めて稀少であり、盤の真贋判定においても大きな手がかりとなる。

また、ラベルデザインは赤と緑の2トーンで構成され、マトリクス番号が手書きで「A2/B2」または「A5/B5」などと刻まれたものが多く出回っているが、最も初期のものは「A2/B2」であり、音質的にも情報量に優れるとされている。ラッカーのカッティングが丁寧で、盤質そのものも厚みがあり、再生時の針圧や静寂性に優れている点も、UKオリジナル盤の大きな魅力である。

UKオリジナル盤の音質的魅力

各楽器の音像と定位

UKオリジナル盤の真骨頂は、その音像と定位の精密さにある。ジミー・ペイジのギターはアンプの箱鳴りまでをも感じさせる生々しさを持ちながら、決してバンド全体から浮かび上がることはない。ミックスの中で、ギターが他の楽器と絶妙な距離感で共鳴し、空間全体に立体感を与えている。

ロバート・プラントのヴォーカルは、特に中音域の伸びが印象的で、耳に残るが決して疲れさせない。「Whole Lotta Love」におけるブレイク部分のエコー処理は、空間の広がりを生み出すと同時に、彼の声の持つ荒々しさと妖艶さを引き立てている。

ジョン・ポール・ジョーンズのベースは、ミッドレンジに芯がありつつもローエンドの広がりが豊かで、ドラムスと絡むことで驚くほど有機的なリズムのグルーヴを形成する。ジョン・ボーナムのドラムスは、スネアのアタック音、タムの胴鳴り、ハイハットの微妙なニュアンスまで克明に収録されており、まるで録音ブースの真横で演奏を聴いているかのような臨場感を味わえる。

UK盤は音が空間に“貼りつく”ような、スピーカーと一体化するような特性を持つ。これは単に音の分離が良いというだけでなく、音の粒立ちが細かく、それぞれの楽器が空間の中に的確に配置されていることを意味している。その結果、どの音も埋もれず、輪郭を保ったまま豊かに響く。ペイジのギターのきめ細かい倍音や、ボーナムのキックの沈み込み、ジョーンズのベースが描くフレーズの曲線美など、音楽の細部が手に取るように見えてくる。

情報の充足感をもたらす音の密度

UKオリジナル盤を通して再生したとき、筆者の脳裏にまず浮かんだのは「情報の充足」という感覚だった。ただ単に音圧が高いという話ではない。むしろ、音の粒子ひとつひとつがもっちりとした質感で、あたかもレコードの溝にぎっしりと詰め込まれているように感じられる。その“詰まり具合”が、物理的な音の濃度だけでなく、知覚としての音の充実感を引き上げている。

それらの音は空間の隅々まで行き渡りつつ、決して無秩序にならず、構造的な美しさを保ったまま鳴り響く。そのため、音のひとつひとつが単体で輝くだけでなく、全体としても洗練された印象を生み出している。聴いているうちに、耳だけでなく身体全体が音に包まれていくような感覚に襲われる。

この心理的な密度感は、各楽器が緻密に配置され、それぞれが独立性を保ちながらも全体と強く結びついていることから生じている。特に「Thank You」や「The Lemon Song」といった楽曲では、音が折り重なりながらも混濁せず、ひとつの有機的なまとまりとして聴こえる。ここに録音とカッティング技術の高さが如実に現れている。

RLラウドカット盤との比較

筆者はUSオリジナル盤、いわゆる「RLラウドカット盤」も所有している。この盤はボブ・ラディック(Robert Ludwig)の手によってマスタリングされたことで知られ、爆発的な音圧と鮮烈な輪郭を持った伝説的な一枚である。特にドラムの鋭さ、ギターの歯切れ、そしてヴォーカルの立体感は圧倒的だ。

しかし、今回はその話には深入りしない。両者のカッティングはまるで別の作品のように異なり、単純な優劣をつけるには適していないと考えている。UK盤には、US盤にはない音楽全体の構成力と空間美がある。RL盤の魅力が即時的なカタルシスにあるとすれば、UK盤は時間をかけて染み入るような深さを持っている。

聴き手の知覚を変える体験

メタ認知的な観点からUK盤を聴くと、最も興味深いのは「聴き手が自分の聴覚の変化に気づく」という体験だ。最初は地味に思えた音が、繰り返し聴くことでどんどん広がりを持ち、立体的な構造を帯びてくる。耳が慣れていくのではなく、音がこちら側に寄り添ってくるような印象だ。

少し話が逸れるが、私が初めてレッド・ツェッペリンを聴いたのは1990年代、中学生の頃で、CDというフォーマット、しかも量販店で買った安価なCDコンポでの再生だった。そのときの正直な印象は「音が軽くて迫力がない……」というもので、当時はなぜこれほど評価されているのか理解できなかった。長らくその印象が頭にこびりついていたが、後年レコードで、しかも大口径のスピーカー(あるいは高性能なヘッドフォン)を通して聴いたとき、まるで別物のように音が響き、音楽そのものの厚みや深みに圧倒された記憶がある。

このような変容的な聴取体験は、現代のデジタル音源でも得がたい。情報が圧縮された音ではなく、空気を震わせて届くアナログ音が、リスナーの感性を研ぎ澄ませていく。その意味でUK盤は、単なる再生媒体ではなく、聴く行為そのものの質を変える“道具”として存在している。

イチオシ曲:「Ramble On」

このアルバムの中でも、筆者が音響的観点から最も推したい楽曲は「Ramble On」である。

アコースティックとエレクトリックの音の対比、柔らかなイントロから一気に展開するエネルギー、そしてプラントの抒情的で幻想的な歌詞。この楽曲には、レッド・ツェッペリンというバンドの振れ幅の広さと音楽的冒険心が凝縮されている。

特にUK盤におけるこの曲は、ベースラインのメロディアスさが際立ち、ジョーンズの演奏が全体の流れをリードしている。そしてボーナムのドラミングが加わることで、楽曲のダイナミズムが一気に花開く。ペイジのギターはあくまで空間を彩る装置として機能しており、プラントのヴォーカルとの絡みが絶妙だ。

特筆すべきは、「Ramble On」における録音とカッティング技術の繊細さだ。イントロのアコースティック・ギターには空気の震えそのものが刻まれているかのようで、コードチェンジのたびに残響のニュアンスが豊かに響く。これは単なる演奏技術の問題ではなく、マイク配置やテープ録音時のゲイン調整、そして最終的なラッカー盤カッティングに至るまでの音作り全体がもたらした成果である。UKオリジナル盤では、こうした細部の処理が極めて緻密に行われており、スピーカーから放たれる音の一粒一粒が生命を持っているように感じられる。ペイジのギターが空間の隅々にまで広がりながらも、決して他の楽器の領域を侵さないその絶妙なバランスは、まさにこの盤ならではの魔法である。

ちなみに楽曲的に一番好きなのは「Thank You」だ。プラントの切ない歌声がたまらない。

まとめ:オリジナル盤で所有する真骨頂の作品

UKオリジナル盤『Led Zeppelin II』は、派手さや即時性よりも、音楽の深層へと潜っていくような体験を与えてくれる一枚だ。バンドの演奏力と録音技術が絶妙に融合し、アナログならではの温もりと空間性がリスナーの感性を包み込む。

この盤の真価は、一度聴いただけでは決してわからない。繰り返し針を落とし、音の微細な表情に耳を澄ませることで、音楽が持つ本質的な力が浮かび上がってくる。そしてそのたびに、音楽を“聴く”という行為の意味が少しずつ深まっていくのだ。

UKオリジナル盤『Led Zeppelin II』は、まさにそのような気づきを与えてくれる稀有なレコードである。

コメント