”静寂の次に最も美しい音”をレーベルコンセプトに掲げるECM。そのECMレーベルの代表作が本作「ケルン・コンサート (KOLN CONCERT)」だ。

キース・ジャレットの「ケルン・コンサート」は、ジャズピアノの歴史に残る傑作として広く認知されている。このアルバムは1975年1月24日、ドイツのケルンオペラハウスで行われた即興演奏のライブ録音であり、ジャレットの才能が遺憾なく発揮された瞬間を捉えている。

今回は例のごとく中古屋物色の際に発見した本作のタワレコ復刻SACDと、ドイツ盤オリジナルレコードの音質比較をやってみたい。ただでさえ音質へのこだわりが半端ではないECMレーベル、以前同じくキース・ジャレットのCDを紹介したときにも書いたが、単純なCDをフォーマットでもその音質は他レーベルを圧倒する出来である。それがSACDであるならばどれほどであろうか、と期待膨らむ次第だ。

キース・ジャレットの略歴

キース・ジャレットは1945年5月8日、ペンシルベニア州アレンタウンに生まれた。3歳でピアノを始め、7歳で初めてのリサイタルを開いた。1960年代後半にはチャールス・ロイドのバンドで頭角を現し、その後マイルス・デイビスのバンドにも参加した。1971年にはECMレーベルと契約を結び、ソロ活動やグループ活動を本格的に開始した。

アルバムの概要

「ケルン・コンサート」は、1975年11月にECMレーベルからリリースされた2枚組のLPアルバムである。全4部構成で、第1部と第2部が1枚目のLP、第3部と第4部が2枚目のLPに収録されている。演奏は全て即興であり、ジャレットの卓越したピアノ技術と豊かな音楽性が存分に発揮されている。

このアルバムは、ジャズ史上最も売れたソロ・ジャズアルバムとなり、ECMレーベルの代表作となった。ジャレットとECMの関係は、1971年の『Facing You』から始まり、「ケルン・コンサート」で頂点を迎えた。その後も長年にわたり、ECMを通じて多くの名盤をリリースしている。

演奏は、静謐な瞬間から激しいリズミカルなパッセージまで、幅広い感情と音楽性を包含している。ジャレットの左手による力強いオスティナートと右手による繊細なメロディラインの対比が、聴く者を魅了する。また、ピアノの打楽器的な使用や、民族音楽的な要素の取り入れなど、ジャレットの多彩な音楽性が随所に見られる。

アルバムの背景

「ケルン・コンサート」が誕生した背景には、いくつかの興味深いエピソードがある。当日、ジャレットは体調不良と睡眠不足に悩まされていた。さらに、主催者が用意したピアノが彼の要求したものではなく、音域が狭く音質も劣っていたという。しかし、これらの逆境がかえってジャレットの創造性を刺激し、彼は制限された楽器の可能性を最大限に引き出すことに成功した。

ドイツ盤オリジナルレコードで聞いたときの音質

さてそれでは早速聴き比べをしていこうと思う。まずはドイツ盤オリジナルから。

ジャケットはゲートフォールド方式で表面はラミネート加工されている。左上にステッカーが張ってあるのだが、Google翻訳してみたが意味がよくわからない。

私の勝手な推測だがおそらく「ドイツプレス、ドイツのPHONO AKADEMIE規格」、つまりは高音質盤みたいなことを記載しているのだと思う。

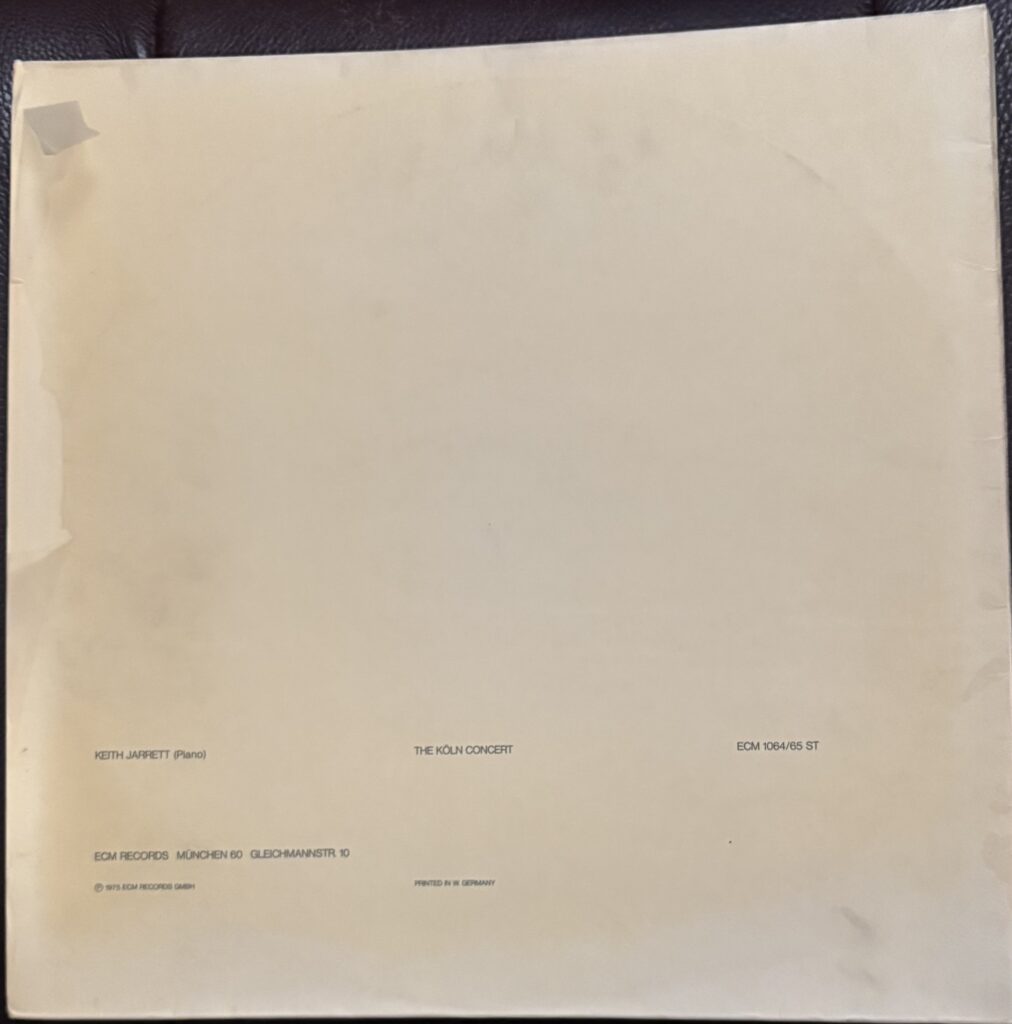

裏ジャケ。残念ながら私の所有盤はラミネートが剥がれかかっている。シンプルなデザインは現在にも通じるECMらしい感じ。

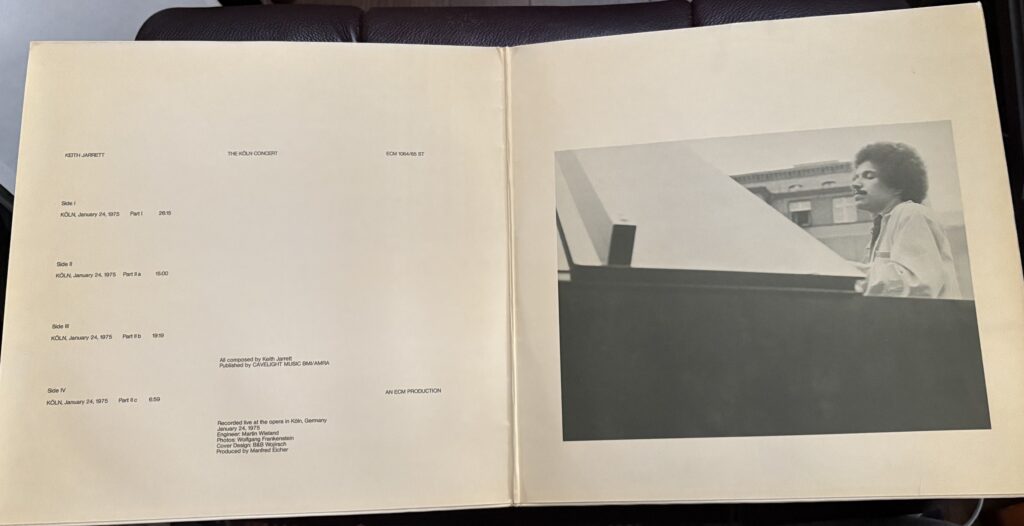

ゲートフォールドの中ジャケ。非常にシンプル。

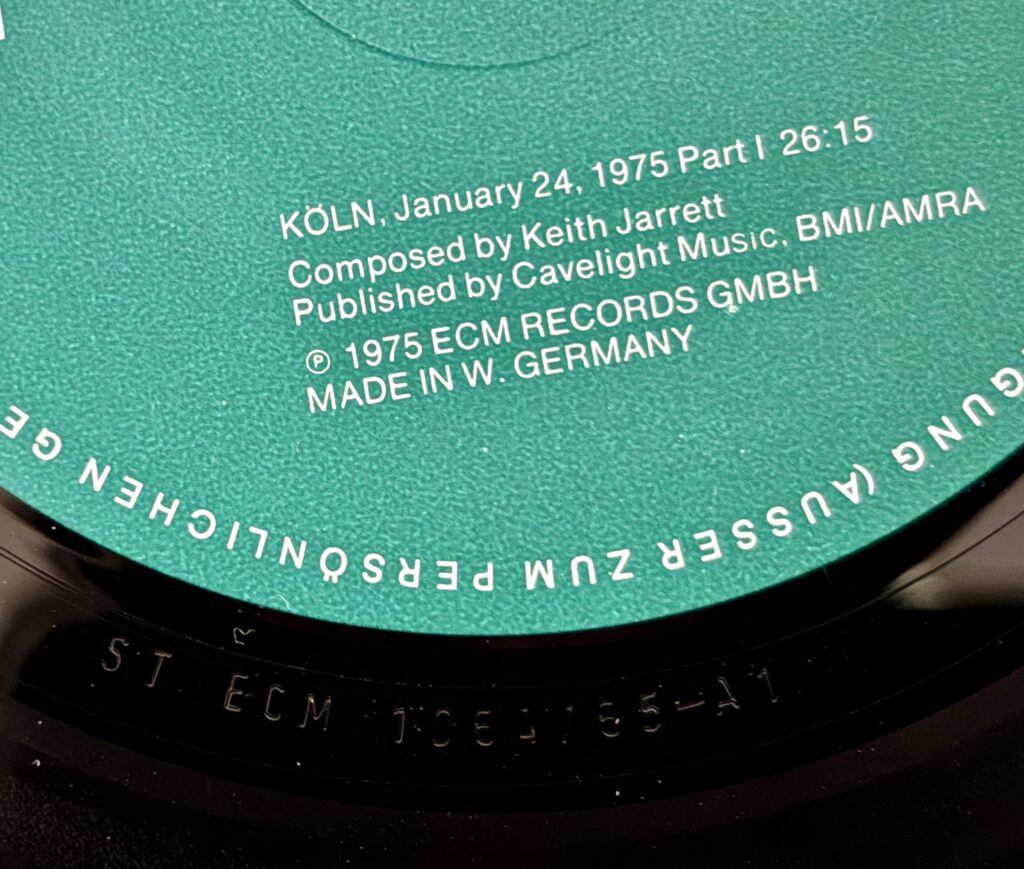

レーベル面とマトリクス。私の所有盤は2枚組4面ともすべてマト1。オリジナルと見てよいだろう。なお、購入はコロナ禍前、おそらく2019年頃で3,000円くらいだった。ちなみに盤質はEX、再生時にノイズレスの非常に良い個体であった。

さて、音質についてである。オリジナルのLPレコード「ケルン・コンサート」はアナログ録音特有の温かみのある音質が、ジャレットの演奏の繊細さと力強さを見事に捉えている。

低音域は豊かで深みがあり、ジャレットの左手によるベースラインの響きが部屋全体を包み込む。中音域は滑らかで自然な響きを持ち、ピアノの木の質感までも感じさせる。高音域は、クリアでありながらも耳障りではなく、ジャレットの繊細なタッチを忠実に再現している。

特筆すべきは、ダイナミックレンジの広さである。ピアニッシモからフォルテッシモまで、音量の変化が実に自然に表現されている。これにより、ジャレットの感情の起伏や音楽的なニュアンスが、より鮮明に伝わってくる。特にライブ盤特有のリアルな空気感、これがピアノの音の響きから鮮明に感じられるのだ。

また、ステレオ効果も秀逸で、左右のチャンネルのバランスが絶妙である。これにより、聴き手はまるでコンサートホールの最前列に座っているかのような臨場感を味わうことができる。

レコードならではの特徴として、針が溝を刻む際に生じるわずかなノイズが挙げられる。これはレコード演奏では必ず起こる副産物。しかし、この僅かなノイズがかえって演奏に温かみを加え、ライブ録音の雰囲気をより一層引き立てている。

タワレコ復刻版SACDで聞いたときの音質

さて、つづいてはSACDを見ていこう。

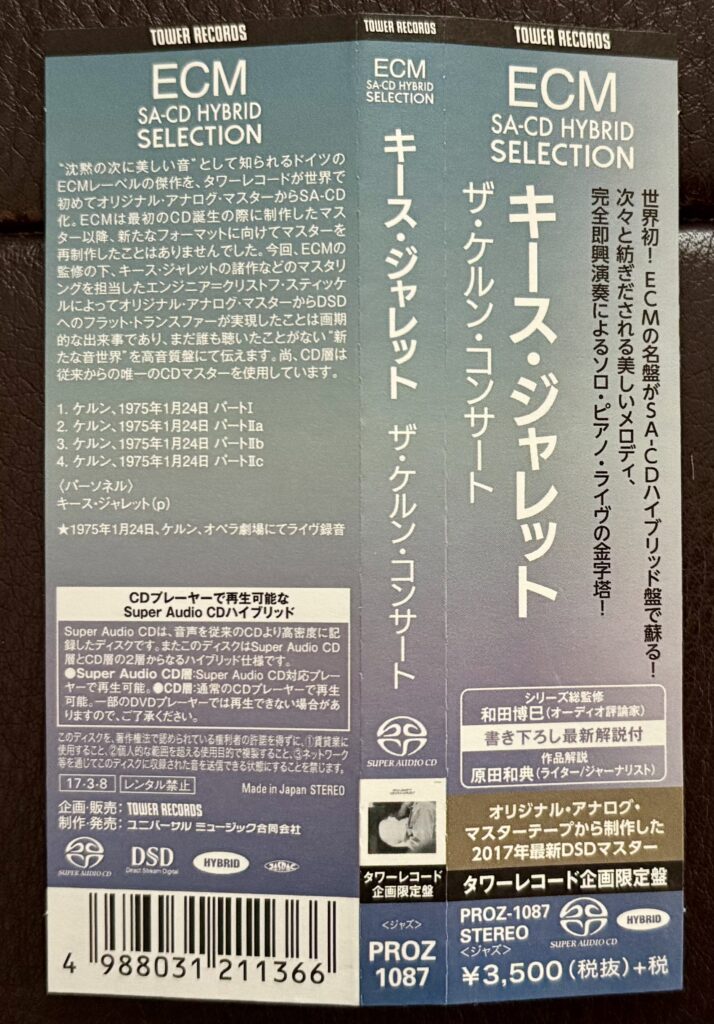

帯によると、このタワレコ盤は世界で初めてECMのオリジナル音源からSACD化したものだそうだ。

タワーレコードが手がけた復刻版SACDは、オリジナルのアナログマスターテープから直接デジタル変換されており、高い忠実度で原音を再現しているとのこと。確かにSACDの特徴である広帯域と高いダイナミックレンジにより、レコードでは捉えきれなかった音の細部まで明瞭に再生される。

低音域は、レコード版と同様に豊かではあるが、より締まりがあり、輪郭がはっきりしている。これにより、ジャレットの左手の動きがより正確に伝わってくる。中音域は、レコード版よりもさらに透明度が高く、ピアノの響板の振動までも感じられるほどの解像度を持つ。高音域は、レコード版では若干丸められていた音の輪郭が、SACDではシャープに再現されている。

SACDの特筆すべき点は、その静寂性である。レコードに存在していたわずかなノイズが完全に取り除かれ、音と音の間の静寂がより際立つ。これにより、ジャレットの繊細なタッチや、ペダルワークの微妙な変化までもが明確に聴き取れる。

ダイナミックレンジに関しては、SACDがレコードを上回っている。ピアニッシモの繊細さからフォルテッシモの力強さまで、より広い音量の幅で表現されており、ジャレットの感情の起伏がより鮮明に伝わってくる。

比較考察

レコードとSACDの音質を比較すると、それぞれに長所がある。レコードは、アナログ特有の温かみのある音質で、「ケルン・コンサート」のライブ感や臨場感を見事に再現している。わずかなノイズも含めて、1975年当時の録音の雰囲気をそのまま伝えている点は、レコードならではの魅力である。なによりアナログ録音特有の空気感の再現、これが圧倒的だと感じた。

一方、SACDは高い解像度と広いダイナミックレンジにより、音の細部まで忠実に再現している。ジャレットのピアノタッチの繊細さや、演奏の微妙なニュアンスがより明確に伝わってくる。また、ノイズのない静寂な背景は、ジャレットの即興演奏の緊張感をより一層引き立てている。ただ正直、きれいすぎる感もある。ノイズリダクションしすぎ?なのかわからないが、鮮明すぎて音圧というか、空気感というか、空間の広がりが乏しくも感じられる。

わたしの所感では、本作はレコードのほうがSACDよりもよく聞こえた。SACDはすべての音を解像度高くしすぎているがゆえに、アナログで感じられたライブ感・空気感というものが薄まっている気がした。高音部は確かにレコードよりもより粒立ちよく聞こえるのだが、逆にそれが小粒な雫、すなわち分離しすぎているような感じもあって、音の塊としては中途半端にも感じられた。アナログ盤は音の解像度はSACDには劣るものの、本作がライブ盤である点を加味すると、音のクリアネスと温度の感じられるギリギリの境界線をとったマスタリングになっていると思う。

結論

結論、私は本作はアナログ盤で聞くことをおすすめしたい。できればドイツオリジナルプレスを入手してほしいし、入手してでも聞く価値がある特選作だと思う。SACD単体で聴き比べなどしないならばもちろんそれも素晴らしいのだが、アナログのもつ温度感がこのライブ盤ではいちばん重要なところだと私は思った。だからぜひ、アナログで体験することを私はおすすめする。

キース・ジャレットの「ケルン・コンサート」は、その音楽的価値はもちろんのこと、録音技術の進化を体感できる稀有な作品でもある。レコードとSACDという異なる媒体で聴き比べることで、音楽の本質的な魅力と共に、音響技術の発展がもたらした新たな音楽体験の可能性を感じ取ることができる。

レコードは、1975年当時のライブ録音の雰囲気をより忠実に再現し、聴き手を当時のケルンオペラハウスへと誘う。一方、SACDは現代の技術を駆使して、当時は捉えきれなかった音の細部まで明らかにし、ジャレットの演奏の真髄により深く迫ることを可能にしている。

どちらの音質が優れているかは、個人の好みや聴く環境によって異なる。レコードの温かみのある音質を好む人もいれば、SACDのクリアで解像度の高い音質を好む人もいるだろう。よって今回の聴き比べの結論はあくまで私の個人的な感想である。忘れてはならない重要なこと、それはそれぞれの媒体が「ケルン・コンサート」の魅力を異なる角度から引き出している点である。そういった意味でSACDが決して劣るものではないことは付記しておく。(十分素晴らしい出来です)

この名盤は、今後も新たな音響技術によって再評価され続けるだろう。しかし、どのような媒体で聴こうとも、ジャレットが1975年のあの夜に生み出した即興演奏の魔法は、永遠に色褪せることはない。「ケルン・コンサート」は、音楽の普遍的な力と、それを伝える技術の進化の両方を体現する、まさに現代の音楽遺産と言えるだろう。

コメント